サービス輸出で消費税免税!国際取引における役務提供の税務処理を完全解説

国際ビジネスが拡大する現代において、日本企業が海外向けにサービスを提供する機会が増えています。こうした「サービス輸出」では、適切な条件を満たすことで消費税の免税措置を受けることができます。本記事では、サービス輸出における消費税の輸出免税制度について、基礎から実務まで分かりやすく解説します。

この制度を正しく理解し活用することで、海外取引における税務コストの削減と適正な税務処理が可能になります。コンサルティング、IT開発、デザイン制作など、様々な業種で活用できる重要な税制優遇措置です。

サービス輸出と輸出免税の基本原理

サービス輸出とは、日本の事業者が外国の事業者や非居住者に対してサービス(役務)を提供する取引のことです。この取引では、一定の条件を満たすことで消費税が免除される「輸出免税」が適用されます。

なぜ消費税が免除されるのでしょうか。その理由は「消費地課税主義」という国際的な税制原則にあります。これは「商品やサービスが実際に消費される場所の税制を適用する」という考え方で、日本で消費されるものには日本の消費税を、外国で消費されるものにはその国の税制を適用するという原則です。

例えば、日本の自動車メーカーがアメリカに自動車を輸出する場合、その自動車はアメリカで消費されるため日本の消費税はかかりません。サービス輸出も同じ考え方で、日本のIT企業がアメリカ企業向けにシステム開発を行う場合、そのサービスはアメリカで消費されるため日本の消費税は免除されるのです。

法的根拠と制度の枠組み

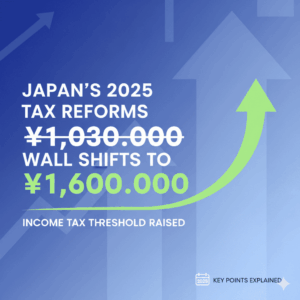

サービス輸出の消費税免除制度は、消費税法第7条および消費税法施行令第6条に基づいています。法律では「役務の提供が国外で行われるもの」や「非居住者に提供され国外で消費されるもの」を輸出取引として定義し、消費税を免税(0%課税)としています。

ここで使われている「役務の提供」とは、人の労働や知識、技能を活用して他者に利益を提供することを指し、一般的に言う「サービスの提供」と同じ意味です。法律用語は難しく感じられますが、要するに「外国で使われるサービスは日本の消費税の対象外」ということを表現しているのです。

輸出免税の適用条件

サービス輸出で消費税の輸出免税を受けるためには、2つの重要な条件を同時に満たす必要があります。

第一の条件は、サービスを提供する相手が「非居住者」であることです。非居住者とは、日本に住所を持たない個人や、日本に本店・主たる事務所を持たない法人のことを指します。個人であれば海外に居住している外国人、法人であれば外国の法律に基づいて設立され、海外に本社を置く企業が該当します。

第二の条件は、サービスが「国外で消費される」ことです。これは、サービスの提供や利用の場所が日本国外であることを意味します。注意すべき点は、作業場所ではなく、サービスの効果が発現する場所や成果物が利用される場所で判断されることです。日本国内で作業を行っても、その成果が海外で利用される場合は国外消費と判断されます。

輸出免税が適用される具体例

実際のビジネスでよく見られる輸出免税対象サービスをご紹介します。

コンサルティング・アドバイザリー分野では、海外子会社の経営改善アドバイス、外国企業の日本進出戦略策定支援、海外事業のリスク評価・管理指導、国際税務・会計アドバイスなどが該当します。これらのサービスは海外で効果を発揮するため、輸出免税の対象となります。

IT・デジタルサービス分野では、海外顧客向けソフトウェア・アプリ開発、外国法人向けシステム構築・保守、海外サーバー向けデータベース設計、国際的なクラウドサービス提供などが対象です。開発作業は日本で行っても、システムが海外で利用される場合は国外消費と判断されます。

デザイン・制作分野では、海外市場向け商品パッケージデザイン、外国企業向けロゴ・ブランディング制作、海外展開用ウェブサイト制作、国際広告・宣伝素材の制作などが該当します。制作自体は日本で行っても、その成果物が海外で使用される場合は輸出免税の対象となります。

輸出免税が適用されないケース

一方で、輸出免税が適用されず通常の消費税が課税される場合もあります。最も重要なのは、サービスが「日本国内で消費される」と判断されるケースです。

代表例として、日本に滞在中の外国人観光客への宿泊、飲食、観光ガイドサービスがあります。これらのサービスは相手が外国人であっても、サービス自体が日本国内で消費されるため課税対象となります。

また、日本国内の外国法人支店・営業所向けサービスも課税対象です。たとえ外国法人であっても、その日本支店に対するサービスは日本国内での消費と判断されるためです。同様に、日本国内での通訳・翻訳サービス、設備保守・メンテナンス、警備・清掃サービスなども、提供場所が日本国内であることから課税対象となります。

日本の法人・個人事業主向けサービスや、日本に住民票を有する外国人向けサービスも当然ながら国内取引として課税されます。

非居住者の判定と確認方法

輸出免税の適用において、取引相手が非居住者であることの確認は極めて重要です。個人の場合は、日本国内に住所を有しない者、1年以上日本に滞在する意思がない者、現在日本国外に居住している者が非居住者となります。

法人の場合は、本店・主たる事務所が日本国外にある法人、外国の法律に基づいて設立された法人、実質的な経営管理が日本国外で行われている法人が非居住者と判定されます。

実務では、契約書での住所・所在地の確認、登記事項証明書の確認、パスポートや居住証明書の確認、銀行口座の所在地確認などの方法で非居住者性を確認します。日本に支店や営業所を持つ外国法人であっても、本店が海外にある場合は非居住者として扱われる点に注意が必要です。

国外消費の判定基準

「国外で消費される」かどうかの判定は、サービスが実際に利用される場所、効果が発現する場所が国外であるかどうかで判断されます。物理的な作業場所ではなく、サービスの価値がどこで享受されるかが重要なポイントです。

海外工場の生産性向上のためのコンサルティングであれば効果が海外工場で発現し、海外市場向けの商品デザインであれば海外で販売される商品に使用され、外国法人の海外事業に関する市場調査であれば調査結果が海外事業で活用されるため、いずれも国外消費に該当します。

一方、日本国内の外国法人支店向けコンサルティングは効果が日本国内で発現し、日本に滞在中の外国人向けサービスはサービスが日本国内で消費され、日本国内での研修・セミナーはサービス提供場所が日本国内であるため、これらは国内消費と判定されます。

実務における書類保存と証明要件

輸出免税を適用するためには、適切な証拠書類の作成・保存が不可欠です。税務調査などで制度の適用根拠を示すために、以下の書類を7年間保存する必要があります。

契約関連書類としては、サービス提供契約書(相手方の住所・所在地を明記したもの)、注文書・注文請書、仕様書・作業指示書、納期・成果物の確認書が必要です。代金決済関連書類では、請求書(非居住者宛てであることが明確なもの)、領収書・入金確認書、海外送金記録、為替相場証明書の保存が求められます。

非居住者性の証明書類として、相手方の登記事項証明書(外国法人の場合)、住所証明書・居住証明書、パスポートのコピー(個人の場合)、非居住者証明書を保存します。国外消費の証明書類では、サービス利用場所を示す資料、成果物の利用状況報告書、海外での効果発現を示す資料、プロジェクト完了報告書が重要となります。

実務上は、契約締結時に相手方の非居住者性を必ず確認し、サービス提供時に国外消費であることを文書化し、請求・入金時に海外送金であることを確認し、完了時にサービスの国外利用を証拠として残すことが重要です。

まとめ

サービス輸出における消費税の輸出免税制度は、国際ビジネスを展開する日本企業にとって重要な税制優遇措置です。「非居住者への提供」と「国外での消費」という2つの条件を満たすことで、消費税の負担を避けることができます。

制度の適用には適切な書類の作成・保存が不可欠であり、契約時から完了時まで各段階での証拠書類の整備が求められます。また、リモートワークの普及により国外消費の判定が複雑になるケースもあるため、専門家との相談を含めた慎重な検討が必要です。正しい理解と適用により、国際取引における競争力向上と適正な税務処理を実現できるでしょう。