消費税の輸出免税

輸出取引の免税制度は、内国消費税である消費税を外国で消費される商品・サービスには課税しないという基本原則に基づいています。課税事業者が行う4つの輸出取引(国内からの輸出、国際通信・郵便、非居住者への無体財産権の譲渡・貸付、非居住者への役務提供)において消費税が免除されます。ただし、非居住者への役務提供でも国内で直接便益を享受するものは免税の対象とはならず、課税対象です。免税適用には取引形態に応じた証明書類の7年間保存が必要であり、輸出取引に対応する課税仕入れでは仕入税額控除が可能です。この制度により、日本の輸出競争力向上と税負担の二重課税防止が図られています。

免税される輸出取引の範囲

課税事業者が次のような輸出取引等を行った場合は、消費税が免除されます。

(1) 国内からの輸出として行われる資産の譲渡または貸付け

(2) 国内と国外との間の通信または郵便もしくは信書便

(3) 非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡または貸付け

(4) 非居住者に対する役務の提供

ただし、非居住者に対する役務の提供であっても、国内に所在する資産に係る運送や保管あるいは国内における飲食や宿泊のほか、これらに準ずるもので当該非居住者が国内において直接便益を享受するものについては免税とされる輸出取引にはならず、消費税が課されます。

(注)ここでいう「非居住者」とは、本邦内に住所又は居所を有しない自然人及び本邦内に主たる事務所を有しない法人が該当します。なお、非居住者の本邦内の支店、出張所その他の事務所は、法律上の代理権があるかどうかにかかわらず、その主たる事務所が外国にある場合においても居住者とみなすこととされています。

輸出取引とは

輸出取引の免税制度は「内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しない」という極めて重要な原則に基づいています。

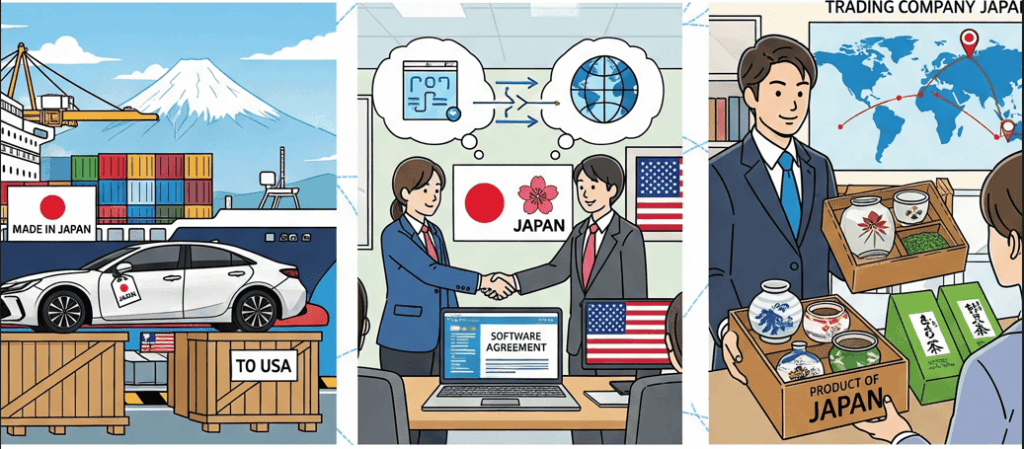

基本的な考え方:消費税は国内消費に対する税金です。例えば、日本で製造した商品をアメリカに輸出する場合、その商品はアメリカで消費されるため、日本の消費税を課税することは適切ではありません。もし日本で消費税を課税し、さらにアメリカでも付加価値税等を課税すると、同じ商品に二重の税負担が生じてしまいます。

具体例:

- 自動車メーカーが日本で製造した車をアメリカに輸出する場合

- ソフトウェア会社が開発したプログラムを海外企業にライセンス供与する場合

- 商社が国内で調達した商品を海外の顧客に販売する場合

これらはすべて輸出取引として消費税が免除され、国際競争力の維持と二重課税の防止が図られています。

免税対象となる4つの輸出取引類型

輸出免税の対象となる取引は、法律によって4つの類型に明確に分類されています。

(1) 国内からの輸出として行われる資産の譲渡または貸付け

これは最も一般的な輸出取引です。物理的な商品を国外に送り出す取引が該当します。

具体例:機械設備の輸出、農産物の輸出、中古車の輸出

貸付けの例:建設機械を海外工事現場にリースする場合

(2) 国内と国外との間の通信または郵便もしくは信書便

国際的な情報伝達サービスが該当します。

具体例:国際電話サービス、国際インターネット通信、国際郵便サービス

現代では衛星通信やインターネット通信が主要な対象となります

(3) 非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡または貸付け

物理的な形を持たない財産権の取引が対象です。

具体例:特許権のライセンス供与、商標権の譲渡、著作権の使用許諾

ソフトウェアの使用権、ブランドの使用権なども含まれます

(4) 非居住者に対する役務の提供

海外の顧客に対するサービス提供が該当します。

具体例:コンサルティングサービス、設計業務、翻訳サービス

ただし、重要な例外規定があります(後述)

非居住者の定義と判定基準

「非居住者」の定義は税制上極めて重要で、外国為替及び外国貿易法に基づいて明確に定められています。

非居住者に該当する者:

自然人の場合:本邦内に住所又は居所を有しない人

具体例:アメリカに住んでいるアメリカ人、中国に住んでいる日本人

法人の場合:本邦内に主たる事務所を有しない法人

具体例:アメリカに本社があるアメリカ企業、シンガポールに本社がある日本企業

重要な例外規定:

非居住者であっても、その日本国内の支店や営業所は「居住者とみなす」とされています。これは非常に重要な規定で、たとえ本社が海外にあっても、日本支店との取引は国内取引として扱われ、輸出免税の対象とはなりません。

判定の具体例:

アメリカ企業の日本支店への役務提供 → 居住者への提供(課税)

アメリカ企業のアメリカ本社への役務提供 → 非居住者への提供(免税対象)

免税適用のための証明書類と保存義務

輸出免税の適用を受けるためには、その取引が真正に輸出取引であることを客観的に証明する書類の保存が必要です。

証明書類の重要性:

税務調査において、輸出免税の適用が適正であったことを立証するために必要です。書類が不備の場合、免税措置が否認される可能性があります。

保存期間と保存場所:

保存期間:7年間(長期間の保存が義務付けられています)

保存場所:納税地等(本店所在地等、税務署に届け出た場所)

電磁的記録の取扱い:

現代のデジタル化に対応し、電子データによる保存も認められています。ただし、適切な方法で保存し、必要時に出力できる状態を維持する必要があります。

仕入税額控除との関係

輸出免税制度における仕入税額控除は、事業者の税負担を適正化する重要な仕組みです。

基本的な構造:

輸出売上:消費税率0%(免税)

課税仕入れ:消費税10%(または8%)を支払済み

結果:仕入れで支払った消費税が還付される

具体的な計算例:商品を800円(税抜)で仕入れ、1,000円(税抜)で輸出した場合

仕入れ時:800円 + 消費税80円 = 880円支払

売上時:1,000円(消費税0円)= 1,000円受取

申告時:支払った消費税80円が還付される 0 マイナス 80円=マイナス80円

対象となる課税仕入れ:

商品等の棚卸資産の購入代金

輸出業務に必要な事務用品

交際費、広告宣伝費

その他輸出取引に関連する経費 など

郵便物輸出における価額基準と必要書類

郵便物による輸出は、その価額によって必要な証明書類が異なる複雑な制度となっています。

価額判定の基準:

基準額:20万円(FOB価格)

判定単位:原則として郵便物1個当たり

同一受取人への分割発送:合計額で判定

FOB価格とは:

「Free on Board」価格、つまり本船渡し条件での価額です。実務的には、商品の販売金額(輸出業者が受け取る金額)となります。

20万円超の場合:

輸出許可書(税関長が証明した書類)が必要

通常の輸出貨物と同様の手続きが要求される

20万円以下の場合:

郵便物の種類によってさらに区分されます 小包郵便物・EMS郵便物:日本郵便からの引受証明書+発送伝票控え

通常郵便物:日本郵便からの引受証明書(品名、品名ごとの数量、品名ごとの価額を追記)

用語の意味

内国消費税: 国内の消費に対して課税される税金。消費税はこの性質を持ち、輸出品への課税は適切でないとされる

FOB価格: Free on Board価格。インコタームズの一つで、商品を本船に積み込むまでの費用を売主が負担する条件での価格

非居住者: 外国為替法に基づく定義で、本邦内に住所・居所を有しない自然人、または本邦内に主たる事務所を有しない法人

課税仕入れ: 事業者が商品やサービスを購入する際に消費税を支払う取引。輸出免税取引に係る消費税支払いの場合、この消費税は還付対象とされる消費税になりうる

仕入税額控除: 売上にかかる消費税から、仕入れで支払った消費税を差し引く制度。

適格請求書: インボイス制度における正式な請求書。一定の記載事項を満たし、登録事業者が発行するもの

万国郵便条約: 国際郵便に関する国際条約。郵便物の種類(小包、EMS、通常郵便)を定義している

国内で直接便益を享受する役務提供の除外規定

非居住者への役務提供であっても、すべてが免税対象となるわけではありません。国内で直接便益を享受するサービスは課税対象となります。

課税対象となる(輸出免税の対象とならない)役務提供の例:

運送・保管サービス:国内での商品配送、国内倉庫での保管

飲食・宿泊サービス:国内ホテルでの宿泊、国内レストランでの食事

その他国内で直接便益を享受するもの:国内でのイベント企画、国内不動産の管理

判定の考え方:

サービスの提供場所と便益を享受する場所が重要な判定要素となります。非居住者が日本国内に来て直接的にサービスを受ける場合は、国内消費と考えられるため課税対象となります。

具体例での比較:

免税対象:海外企業への経営コンサルティング(海外で便益享受)

課税対象:来日した海外企業幹部への国内での研修サービス(国内で便益享受)

輸出免税の具体的な範囲(基本通達7-2-1の内容、一部抜粋及び改変あり)

輸出免税等の具体的範囲については、消費税法基本通達7-2-1に記載されている。(一部抜粋及び改変あり)

7-2-1 消費税法第7条第1項及び消費税法施行令第17条各項《輸出免税等の範囲》の規定により輸出免税とされるものの範囲は、おおむね次のようになるのであるから留意する。

(1) 本邦からの輸出(原則として関税法第2条第1項第2号《定義》に規定する輸出をいう。)として行われる資産の譲渡又は貸付け

(2) 外国貨物の譲渡又は貸付け

(3) 国内及び国外にわたって行われる旅客又は貨物の輸送(国際輸送の一環として行われる国内輸送区間における輸送を含む。)

(4) 外航船舶等(専ら国内及び国外にわたって又は国外と国外との間で行われる旅客又は貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機をいう。以下同じ。)の譲渡又は貸付けで船舶運航事業者等(消費税法施工令第17条第2項第2号《輸出免税等の範囲》に規定する船舶運航事業者等をいう。以下同じ。)に対するもの

(注) 外航船舶等には、日本国籍の船舶又は航空機も含まれる。

(5) 外航船舶等の修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの

(6) 専ら国内と国外又は国外と国外との間の貨物の輸送の用に供されるコンテナーの譲渡、貸付けで船舶運航事業者等に対するもの又は当該コンテナーの修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの

(7) 外航船舶等の水先、誘導、その他入出港若しくは離着陸の補助又は入出港、離着陸、停泊若しくは駐機のための施設の提供に係る役務の提供等で船舶運航事業者等に対するもの

(8) 外国貨物の荷役、運送、保管、検数又は鑑定等の役務の提供

(注) 特例輸出貨物(関税法第30条第1項第5号《外国貨物を置く場所の制限》に規定する特例輸出貨物をいう。)に係るこれらの役務の提供にあっては、次のものに限られる。

(1) 指定保税地域等(関税法第29条《保税地域の種類》に規定する指定保税地域、保税蔵置場、保税展示場及び総合保税地域をいう。)及び当該特例輸出貨物の輸出のための船舶又は航空機への積込みの場所におけるもの

(2) 指定保税地域等相互間の運送

(9) 国内と国外との間の通信又は郵便若しくは信書便

(10) 非居住者に対する消費税法施行令第6条第1項第4号から第8号まで《無形固定資産等の所在場所》に掲げる無形固定資産等の譲渡又は貸付け

(11) 非居住者に対する役務の提供で次に掲げるもの以外のもの

イ 国内に所在する資産に係る運送又は保管

ロ 国内における飲食又は宿泊

ハ イ又はロに準ずるもので国内において直接便益を享受するもの

根拠法令(一部抜粋及び筆者改変)

消費税法第7条

(輸出免税等)

第七条 事業者(消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除する。

一 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け

二 外国貨物の譲渡又は貸付け(前号に掲げる資産の譲渡又は貸付けに該当するもの等を除く。)

三 国内及び国内以外の地域にわたつて行われる旅客若しくは貨物の輸送又は通信

四 専ら前号に規定する輸送の用に供される船舶又は航空機の譲渡若しくは貸付け又は修理で政令で定めるもの

五 前各号に掲げる資産の譲渡等に類するものとして政令で定めるもの

2 前項の規定は、その課税資産の譲渡等が同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものであることにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたものでない場合には、適用しない。

消費税法施行令第17条

(輸出取引等の範囲)

第十七条 消費税法第七条第一項第四号に規定する船舶又は航空機の譲渡若しくは貸付け又は修理で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 海上運送法第二条第二項に規定する船舶運航事業又は同条第十項に規定する船舶貸渡業を営む者に対して行われる法第七条第一項第四号の船舶の譲渡又は貸付け

二 航空法第二条第十八項に規定する航空運送事業を営む者に対して行われる法第七条第一項第四号の航空機の譲渡又は貸付け

三 第一号に規定する船舶又は前号に規定する航空機の修理で第一号又は前号に規定する者の求めに応じて行われるもの

2 法第七条第一項第五号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産の譲渡等とする。

一 専ら国内以外の地域間で行われる旅客又は貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機の譲渡若しくは貸付け又は修理で次に掲げるもの

イ 船舶運航事業又は船舶貸渡業を営む者に対して行われる船舶の譲渡又は貸付け

ロ 航空運送事業を営む者に対して行われる航空機の譲渡又は貸付け

ハ 船舶又は航空機の修理でイ又はロに規定する者の求めに応じて行われるもの

二 専ら国内及び国内以外の地域にわたつて又は国内以外の地域間で行われる貨物の輸送の用に供されるコンテナーの譲渡若しくは貸付けで船舶運航事業、船舶貸渡業若しくは航空運送事業を営む者に対して行われるもの又は当該コンテナーの修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの

三 前項第一号等に規定する航空機の水先、誘導その他入出港若しくは離着陸の補助又は入出港、離着陸、停泊若しくは駐機のための施設の提供に係る役務の提供その他これらに類する役務の提供(当該施設の貸付けを含む。)で船舶運航事業者等に対して行われるもの

四 外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供(関税法第二十九条(保税地域の種類)に規定する指定保税地域、保税蔵置場、保税展示場及び総合保税地域における輸出しようとする貨物及び輸入の許可を受けた貨物に係るこれらの役務の提供を含み、同法第三十条第一項第五号(外国貨物を置く場所の制限)に規定する特例輸出貨物に係るこれらの役務の提供にあつては、指定保税地域等及び当該特例輸出貨物の輸出のための船舶又は航空機への積込みの場所におけるもの並びに指定保税地域等相互間の運送に限る。)

五 国内及び国内以外の地域にわたつて行われる郵便又は信書便

六 第六条第一項第四号から第八号までに掲げる資産の譲渡又は貸付けで非居住者に対して行われるもの

七 法第七条第一項第三号、前項第三号及び第一号から第五号までに掲げるもののほか、非居住者に対して行われる役務の提供で次に掲げるもの以外のもの

イ 国内に所在する資産に係る運送又は保管

ロ 国内における飲食又は宿泊

ハ イ及びロに掲げるものに準ずるもので、国内において直接便益を享受するもの

3 第十条第一項に規定する金銭の貸付け又は同条第三項第一号、第二号若しくは第五号から第八号までに掲げる行為で当該貸付け又は行為に係る金銭債権の債務者(同項第七号に掲げるものにあつては、同号の割引を受けた者に限る。)が非居住者であるもの及び同項第十一号に掲げる資産の貸付けで非居住者に対して行われるものは、法第三十一条第一項の規定の適用については、法第七条第一項第五号に規定する政令で定めるものとする。