DDP取引の問題点

国際貿易でよく使われるDDP(Delivered Duty Paid)という取引条件。これは「売主が輸入国の関税や消費税まで全て負担する」という便利な契約ですが、日本の税法や商習慣を理解しないまま運用すると、思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。

特に、日本の事業者が海外からDDPで商品を輸入する場合、消費税の「仕入税額控除」ができないという大きな問題に直面することがあります。この記事では、DDPの基礎から、日本の法律との関係、そして事業者取引で特に重要な税務上の注意点までを、わかりやすく丁寧に解説します。

DDPは商慣習であり、消費税の納税義務者は輸入者になる

DDPは、国際商業会議所(ICC)が定めた「インコタームズ」という国際的な貿易条件の一つです。これはあくまで当事者間の合意に基づく契約条件であり、法律ではありません。DDPの契約では、売主が目的地までのすべての費用とリスクを負担すると定めていますが、日本国内における関税や輸入消費税の納税義務者は、この契約とは別に、日本の法律(関税法、消費税法など)によって定められています。

このため、DDPで取引する場合でも、日本の法律に従って誰が納税義務者となるかを明確にする必要があります。この法律上の納税義務者を、実務上は「輸入者(Importer of Record, IOR)」と呼びます。

非居住者(海外事業者)が輸入者になるためのACP制度

日本の法令では、原則として国内に住所や営業所を持たない海外事業者は、輸入者として輸入申告を行うことができません。しかし、DDP取引で売主が納税義務を果たすためには、売主自身が輸入者となる必要があります。この問題を解決するのが「税関事務管理人(ACP)」制度です。

ACP制度を利用すれば、海外の事業者は日本国内に住所を持つ者をACPとして指定し、税関に届け出ることで、自身が日本の輸入者として輸入申告や納税を行えるようになります。DDP取引を適切に運用するためには、このACPの選任が必須となります。

日本に拠点を持たない外国法人などが、日本で商品等を販売することで、消費税の申告を行う場合には、ACP制度を利用すれば、その外国法人自らが、輸入者となることが可能となり、消費税の仕入税額控除を行うことが可能となります。

DDPと輸入時精算の決定的な違い

DDP取引と、DAPのような「輸入時精算」の取引条件は、納税の手続きと責任の所在が大きく異なります。この違いが、事業者間取引における税務上の影響を分ける重要なポイントとなります。

DDP: 売主が輸入者となり、事前にすべての税金を支払い済みのため、買主は商品受け取り時の追加費用がありません。

輸入時精算: 買主が輸入者となり、商品が日本に到着した際、買主自身が運送業者を通じて関税や消費税を支払います。

以下に、両者の違いをまとめます。

| 項目 | DDP(事前精算) | 輸入時精算(DAP) |

|---|---|---|

| 納税義務者 | 売主 | 買主 |

| 納税手続き | 売主がACPを通じて行う | 買主が運送業者を通じて行う |

| 仕入税額控除 | 売主側の消費税申告上控除 | 輸入者となることで、原則可能 |

| 買主のメリット | 追加支払いの手間がない | 消費税の仕入税額控除ができる |

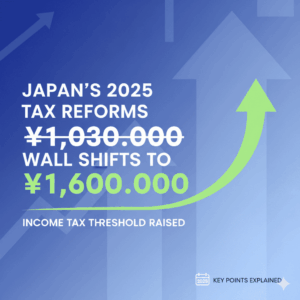

事業者間取引で知っておきたい仕入税額控除の注意点

日本の事業者が事業目的で商品を輸入した場合、支払った輸入消費税は、国内での消費税納税額から差し引くことができる「仕入税額控除」の対象となります。しかし、DDP取引ではこの控除が原則としてできません。

なぜなら、仕入税額控除の要件は「輸入者自身が支払った消費税」であるのに対し、DDP取引では売主が輸入者として税金を支払うため、買主は輸入者ではなく、自身の名義で発行された「輸入申告書控」を受け取れないからです。したがって、日本の輸入事業者が消費税の仕入税額控除を受けたい場合には、DAPのような輸入時精算の取引条件を選択すべきだと言えます。

DDP(Delivered Duty Paid)取引とは

売主が 買主の国の指定地まで貨物を輸送し、さらに輸入通関と関税・消費税などの輸入コストまで全て負担する 条件です。

買主は輸入通関や税金の心配をする必要がなく、ただ貨物を受け取るだけになります。

DAP(Delivered At Place)取引とは

売主が 合意された仕向地(買主の国の指定場所)まで貨物を輸送し、到着した状態で引き渡す 条件です。

貨物を輸送して仕向地に持ち込むまでの 輸送費用・リスク は売主が負担します。

ただし、輸入時の通関手続きや関税・消費税などの輸入コストは買主の負担 です。

DAPは「仕向地まで売主が運んでくれるけど、輸入手続きと税金は買主がやる」取引条件です。

ACP(税関事務管理人)とは

輸入者や輸出者が日本に拠点を持たない場合、日本国内で税関手続を代行できる者を選任する制度があります。

税関事務管理人(ACP=Attorney for Customs Procedures)とは、日本に住所を有しており、本来の輸入者の代理として、税関手続き・納税・各種検査の立ち合い及び還付金の受け取りなどができる人です。

例:外国企業が日本で商品を販売するが、日本に法人や支店を持たない場合、

→ 日本にいる税関事務管理人(ACP)を選任して、輸入申告や納税などを代行させる。

まとめ

DDP取引は、買主にとって「手間なく商品を受け取れる」という大きなメリットがあります。しかし、DDP取引は「契約上の義務」と「法律上の義務」が異なるために、特に事業者間取引では、輸入する日本の国内事業者側で、消費税の仕入税額控除ができないという税務上のデメリットを伴います。

取引を始める前に、DDPが単なる商慣行であり、日本の法令に基づいた適切な納税体制(ACPの選任など)が整っているかを確認することが非常に重要です。海外事業者との円滑な取引と、予期せぬ税務上の問題を避けるために、この記事で解説したポイントをぜひご活用ください。