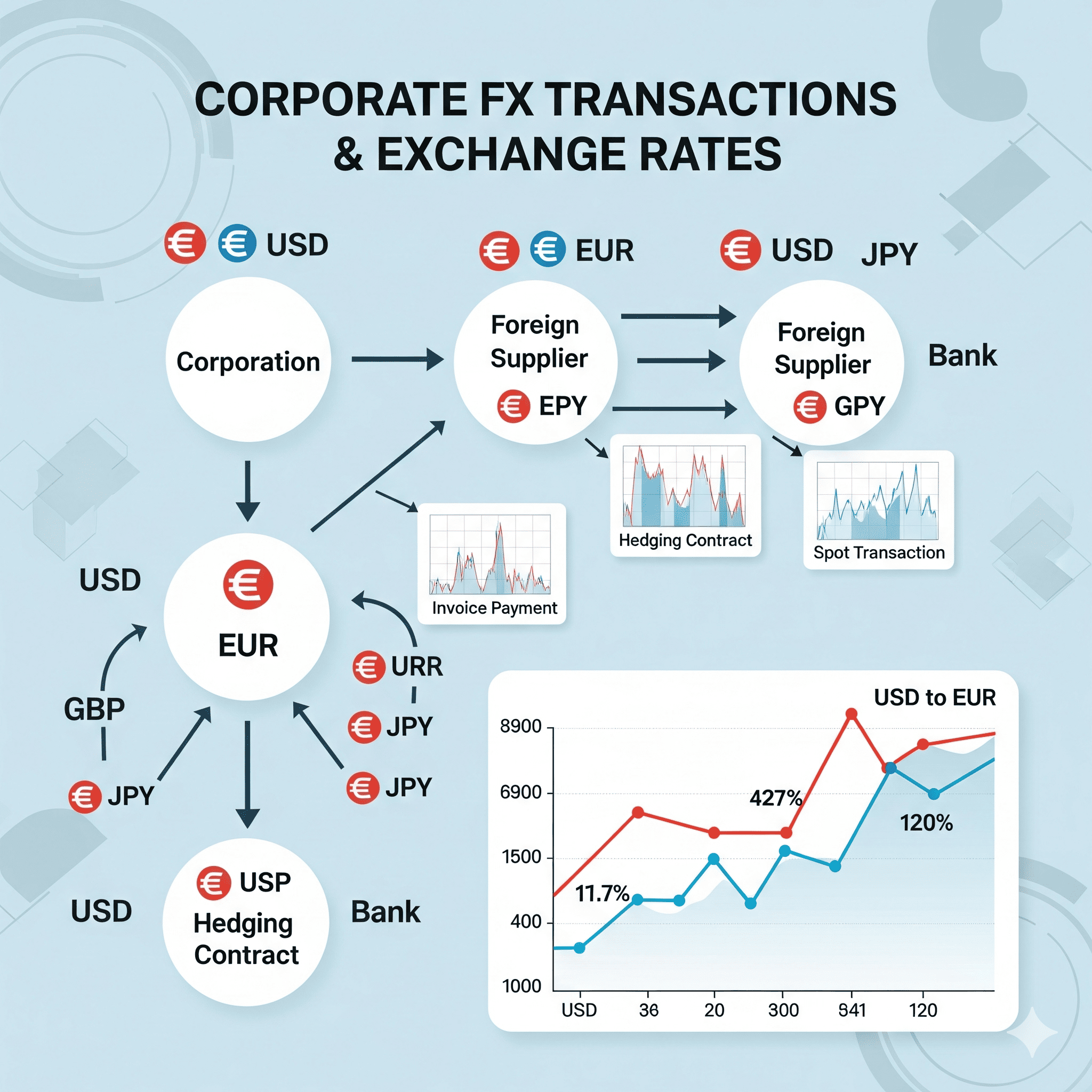

法人が外貨建取引を行った場合の為替レートの取り扱い

グローバル化が進む現代において、多くの企業が外貨建取引を行っています。しかし、税務上の円換算方法については複雑なルールがあり、適切な処理を行わないと税務リスクが発生する可能性があります。

本記事では、法人税法第61条の8及び関連通達に基づく外貨建取引の円換算方法について、実務で使える知識を分かりやすく解説します。

外貨建取引とは何か|定義と適用範囲

「外貨建取引」とは、法人税法上、外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れ、剰余金の配当その他の取引を指します。

重要なポイントは、債権債務の金額が外国通貨で表示されていても、実際の支払いが日本円で行われる場合は「外貨建取引」に該当しないということです。これは「外貨建て円払い」と呼ばれ、別の取扱いとなります。

例えば、契約書では「1,000ドル」と記載されていても、実際の決済が「1ドル=150円として15万円で支払う」という場合は、外貨建取引ではありません。実際に外国通貨での決済が行われる場合のみが対象となります。

外貨建取引発生時の円換算方法

外貨建取引を行った場合の円換算額は、「その外貨建取引を行った時における外国為替の売買相場により換算した金額」とすることが原則です。

具体的な換算レートは、取引日における電信売相場(TTS)と電信買相場(TTB)の仲値(TTM)を使用します。この仲値は、多くの金融機関で公表されている基準レートです。

| 相場の種類 | 用途 | 適用条件 |

|---|---|---|

| TTM(仲値) | 原則として全取引 | 法人税法の基本 |

| TTS(電信売相場) | 仕入・費用・負債 | 継続適用が条件 |

| TTB(電信買相場) | 売上・収益・資産 | 継続適用が条件 |

継続適用を条件として、売上その他の収益または資産については取引日の電信買相場(TTB)、仕入その他の費用または負債については取引日の電信売相場(TTS)を使用することも認められています。

根拠法令(抜粋、一部改変あり、下線筆者)

(外貨建取引及び発生時換算法の円換算)

法人税法基本通達 13の2-1-2

法人税法第61条の8第1項《外貨建取引の換算》及び法人税法第61条の9第1項第1号イ《発生時換算法の意義》の規定に基づく円換算(法人税法第61条の8第2項の規定の適用を受ける場合の円換算を除く。)は、その取引を計上すべき日(以下「取引日」という。)における対顧客直物電信売相場(以下「電信売相場」という。)と対顧客直物電信買相場(以下「電信買相場」という。)の仲値(以下「電信売買相場の仲値」という。)による。ただし、継続適用を条件として、売上その他の収益又は資産については取引日の電信買相場、仕入その他の費用(原価及び損失を含む。)又は負債については取引日の電信売相場によることができるものとする。

1 本通達の本文の電信売相場、電信買相場及び電信売買相場の仲値については、原則として、その法人の主たる取引金融機関のものによることとするが、法人が、同一の方法により入手等をした合理的なものを継続して使用している場合には、これを認める。

2 上記の円換算に当たっては、継続適用を条件として、当該外貨建取引の内容に応じてそれぞれ合理的と認められる次のような外国為替の売買相場(以下「為替相場」という。)も使用することができる。

(1) 取引日の属する月若しくは週の前月若しくは前週の末日又は当月若しくは当週の初日の電信買相場若しくは電信売相場又はこれらの日における電信売買相場の仲値

(2) 取引日の属する月の前月又は前週の平均相場のように1月以内の一定期間における電信売買相場の仲値、電信買相場又は電信売相場の平均値

使用可能な為替相場の種類

税務上は、取引日の換算レート以外にも、継続適用を条件として合理的と認められる様々な外国為替相場を使用することができます。

主な選択肢として、以下のような方法があります:

月次・週次ベースの相場:取引日の属する月もしくは週の前月もしくは前週の末日、または当月もしくは当週の初日の各種相場を使用できます。これにより、事務処理の簡素化が図れます。

平均相場の使用:取引日の属する月の前月または前週の平均相場のように、1月以内の一定期間における各種相場の平均値を使用することも可能です。

これらの方法は、企業の外貨建取引の頻度や性質に応じて選択でき、一度選択した方法は継続的に適用する必要があります。

実務上の重要な注意点

外貨建取引の円換算を行う際は、いくつかの重要な実務ポイントがあります。

金融機関の選択:換算に使用する相場は、原則として法人の主たる取引金融機関のものを使用しますが、同一の方法により入手した合理的なものを継続使用している場合は、それも認められます。

相場がない日の処理:取引日に為替相場がない場合は、その日より前の最も近い日の為替相場を使用します。また、取引日に複数の相場がある場合は、その日の最終相場(取引発生時の場合は発生時の相場)を使用します。

継続適用の重要性:一度選択した換算方法は継続して適用する必要があり、恣意的な変更は認められません。税務調査時には、この継続性が重要な確認ポイントとなります。

外貨建て円払い取引の特別な取扱い

外国通貨で金額が表示されているものの、実際の決済は日本円で行われる「外貨建て円払い取引」については、特別な取扱いが定められています。

この場合、取引時点では外貨建取引の円換算の例に準じて見積額を計上し、実際の決済時に生じた差額については、決済日(または決済額確定日)の属する事業年度の益金または損金に算入します。

この処理方法により、為替リスクを適切に会計・税務処理に反映させることができます。

まとめ

外貨建取引の円換算は、法人税務において重要な論点の一つです。基本的にはTTM(仲値)による換算が原則ですが、継続適用を条件として様々な合理的な方法を選択することができます。

企業の外貨建取引の規模や頻度に応じて最適な方法を選択し、一度決定した方法は継続的に適用することが重要です。また、外貨建て円払い取引については別途特別な処理が必要となるため、取引の性質を正確に把握することが求められます。