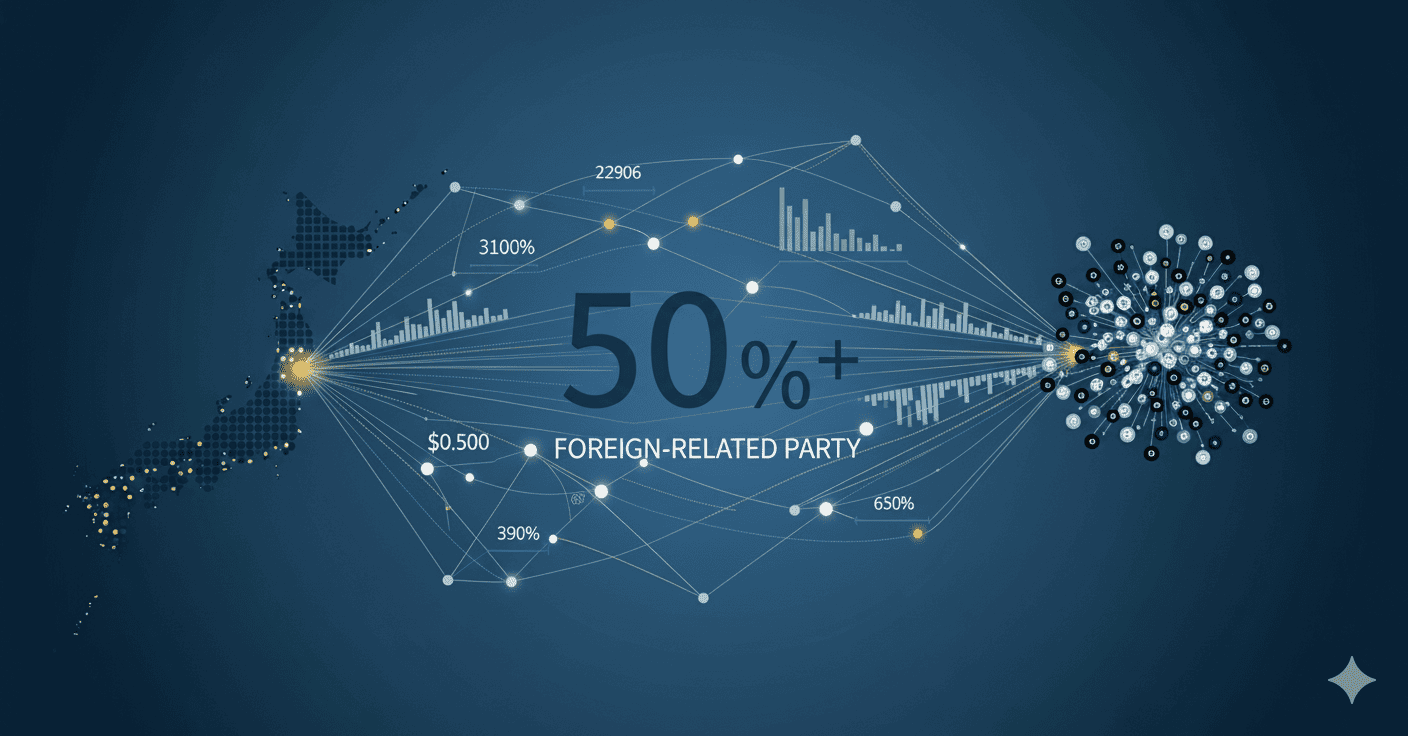

移転価格税制における国外関連者の概念の重要性

移転価格税制において最も重要な概念の一つが「国外関連者」の判定です。この判定は企業の税務コンプライアンスに直結する重要な要素であり、正確な理解が求められます。国外関連者に該当するか否かによって、移転価格税制の適用対象となる取引が決まるため、企業の国際取引戦略に大きな影響を与えます。

本記事では、国外関連者の判定基準について、形式基準と実質基準の両面から詳しく解説し、実務上注意すべきポイントを具体的な事例とともにご紹介します。

国外関連者の基本的な定義と重要性

国外関連者とは、日本法人との間に50%以上の株式等の保有関係や実質的支配関係といった特殊の関係がある外国法人を指します。この定義は移転価格税制の適用範囲を決定する基準として機能し、企業間の取引価格が適正かどうかを判断する出発点となります。

国外関連者の判定が重要な理由は、この関係にある企業間の取引(国外関連取引)において、恣意的な価格設定による税負担の軽減を防止することが移転価格税制の目的だからです。親子関係や兄弟関係にある企業間では、独立した第三者間では成立しない価格での取引が行われる可能性があるため、税務当局は特に注意深く監視します。

判定に際しては、アニュアルレポート、有価証券報告書、資本関係図、役員名簿、出向辞令、借入契約書、稟議書などの書類による事実確認が行われます。これらの書類は税務調査時に重要な証拠資料となるため、適切な管理と整備が求められます。

形式基準による国外関連者の判定

形式基準は株式保有関係に基づく明確で客観的な判定基準です。この基準では、50%以上の株式保有関係がある場合に国外関連者と判定されます。具体的には以下の3つのパターンが該当します。

親子関係:日本法人が海外法人の株式を50%以上直接保有している場合です。これは最も典型的なケースで、日本の親会社が海外子会社を設立・買収した際に生じる関係です。

孫関係:日本法人が海外法人Aの株式を50%以上保有し、さらにその海外法人Aが別の海外法人Bの株式を50%以上保有している場合、海外法人Bも日本法人の国外関連者となります。この間接保有の考え方は、実質的な支配関係を反映した重要な概念です。

兄弟関係:日本法人と海外法人との間に直接の株式保有関係はないものの、両社が同一の法人または個人に50%以上の株式を保有されている場合です。この場合、共通の支配下にあることから、実質的には関連関係があると判断されます。

保有割合の計算においては、直接保有と間接保有を合計して判断します。例えば、日本法人が外国法人Bの株式を直接40%保有し、同時に日本法人が50%保有している別の外国法人Aが外国法人Bの株式を10%保有している場合、合計50%(40%+10%)となり、外国法人Bは国外関連者に該当します。

実質基準による支配関係の判定

実質基準は、株式保有割合が50%未満であっても、実質的な支配関係がある場合に国外関連者と判定する基準です。この基準は、形式的な株式保有関係だけでは把握できない実質的な支配関係を捕捉するために設けられています。

役員の依存関係:外国法人の役員の二分の一以上または代表者が日本法人から派遣されている場合です。株式保有割合が49%であっても、経営陣が日本から派遣されていれば、実質的に日本法人の支配下にあると判断されます。これは人的支配を通じた実質的支配関係を認識する基準です。

取引の依存関係:外国法人の事業活動の相当部分を日本法人に依存している場合です。具体例として、日本法人から技術供与を受けなければ製造ができない場合や、日本法人から供給される部品なしには製品が完成しない場合などが該当します。

資金の依存関係:外国法人の資金繰りの相当部分を日本法人に依存している場合です。日本法人からの資金提供が停止されれば事業継続が困難になるような関係がある場合に適用されます。

無形資産の依存関係:外国法人が日本法人から提供される著作権、工業所有権、ノウハウ等の無形資産に依存して事業活動を行っている場合です。これらの無形資産は現代のビジネスにおいて競争優位の源泉となることが多く、その依存関係は実質的な支配関係を示す重要な指標となります。

みなし国外関連取引の理解と実務対応

みなし国外関連取引は、一見すると第三者との取引に見えるものの、実質的には国外関連者との取引と同様の経済実態を持つ取引を移転価格税制の適用対象とする制度です。この制度により、形式的に第三者を経由した取引であっても、適切な価格設定が求められます。

典型的なケースとして、アパレル製品の輸入取引の事例があります。日本の子会社が、関税や通関業務の都合上、輸入総代理店(第三者)を経由して、外国親会社からアパレル製品を購入するケースです。この場合、輸入総代理店は株式保有関係のない第三者ですが、以下の条件が揃えばみなし国外関連取引に該当します。

第一に、外国親会社と輸入総代理店との間の契約において、アパレル製品が輸入総代理店から日本の子会社へ販売されることがあらかじめ定められている必要があります。第二に、アパレル製品の価格設定において、輸入総代理店は関与せず、外国親会社と日本の子会社との間で実質的に決定されている必要があります。

このような取引構造では、形式的には第三者である輸入総代理店が介在していても、価格決定プロセスや商品の流れが実質的には親子会社間の直接取引と同じであるため、移転価格税制の適用対象とされます。企業はこのような取引構造を採用する際、移転価格税制上の検討を怠らないよう注意が必要です。

合弁会社における特別な配慮

合弁会社の取り扱いは、国外関連者判定において特に複雑な問題となります。例えば、日本法人が50%、現地法人が50%出資する合弁会社の場合、形式的には日本法人の国外関連者に該当しますが、実際の運営においては合弁先の現地法人との価格交渉が必要になることが多く、独立した第三者との取引に近い性質を持つことがあります。

この問題に対応するため、移転価格事務運営指針では「国外関連者が複数の者の共同出資により設立されたものである場合には、国外関連取引に係る取引条件等の交渉や、当該交渉において独立企業原則を考慮した交渉が行われる場合があることを考慮して移転価格調査を行う」と定められています。

ただし、単に「厳しい価格交渉をして取引価格が決定された」「当事者以外の者が取引条件等の交渉の当事者となっている」といった事実のみでは、国外関連者に該当しない根拠にはならないとされており、実際の運用においては相当高いハードルが設けられています。

実務上の重要な注意点

国外関連者の判定において、実務上注意すべき重要なポイントがいくつかあります。まず、判定時期については、それぞれの取引が行われた時点の状況で判断することが基本原則です。企業の株主構成や役員構成は時間の経過とともに変化するため、各取引時点での関係を正確に把握することが重要です。

国際的な違いにも注意が必要です。日本では50%以上の株式保有で国外関連者を判定しますが、国によっては25%を採用していたり、明確な基準がない場合もあります。このため、日本から見て国外関連者に該当しなくても、相手国から見ると日本法人が国外関連者に該当することがあり、両国での取り扱いの違いを理解しておく必要があります。

また、外国子会社合算税制との計算方法の違いも重要なポイントです。移転価格税制では間接保有関係を単純合算で計算しますが、外国子会社合算税制では掛け算方式を採用します。さらに、移転価格税制では50%以上(以上)で判断しますが、外国子会社合算税制では50%超(超)で判断するため、混同しないよう注意が必要です。

まとめ

国外関連者の判定は、移転価格税制の適用において最も基本的かつ重要な要素です。形式基準による株式保有関係の判定と実質基準による支配関係の判定を正確に理解し、みなし国外関連取引の概念も含めて総合的に判断することが求められます。

企業においては、国際取引の開始前に国外関連者該当性を慎重に検討し、該当する場合には移転価格税制に基づく適切な価格設定と文書化を行うことが不可欠です。また、組織再編や出資比率の変更などにより関係性が変化した場合には、その都度判定を見直すことも重要です。適切な判定と対応により、税務リスクの最小化と効率的な国際事業運営の両立を図ることができるでしょう。