中小企業が知っておくべき移転価格税制の実務対応ガイド

海外展開を進める中小企業にとって、移転価格税制への対応は避けて通れない重要な課題となっています。近年の税務調査では、規模の小さな企業であっても移転価格の論点が取り上げられるケースがあり、適切な準備を怠ると重大な税務リスクに直面する可能性があります。

本記事では、中小企業の経営者や経理担当者が押さえておくべき移転価格税制の基本的な知識について、解説します。特に会社固有の商品の事業展開を行う中小企業特有の課題と、その解決策について詳しく説明していきます。

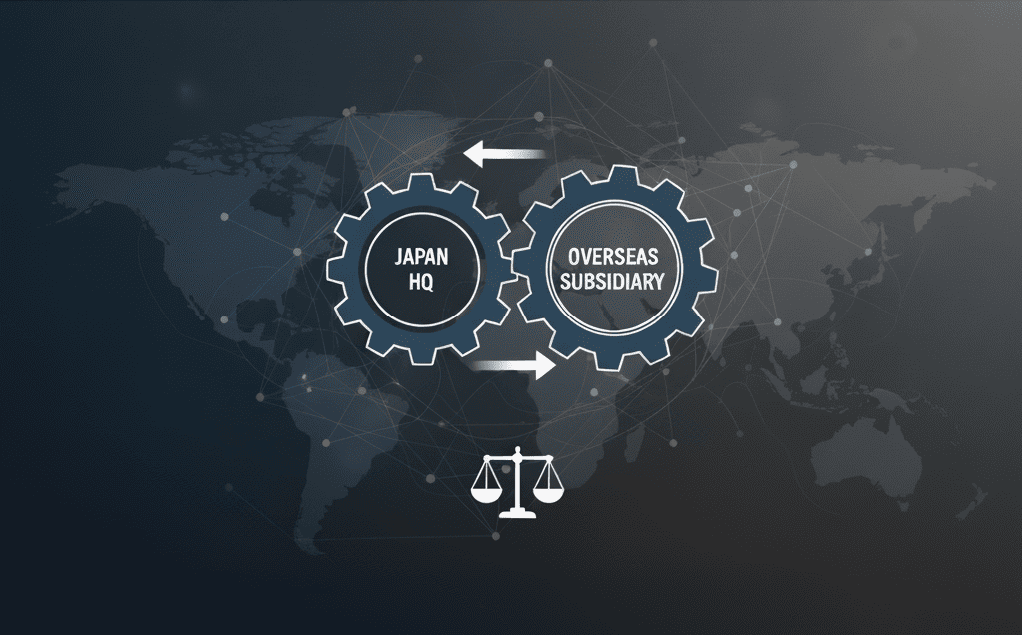

移転価格税制とは何か?中小企業が注意すべき基本概念

移転価格税制とは、企業が海外の子会社などの関連会社との取引において、通常の市場価格(独立企業間価格)とは異なる価格で取引を行った場合に、その価格差を調整して適正な利益に課税する制度です。この制度の目的は、企業グループ内での人為的な利益移転を防止し、各国の税収を適正に確保することにあります。

具体的には、以下のような取引がある場合です。

貿易取引等:輸出売上、輸入仕入、外注費(生産委託)など、有形の商品や製品の売買取引が含まれます。例えば、日本で開発した特殊部品を中国の子会社に販売する場合や、東南アジアの子会社で製造した商品を日本で販売するために輸入する場合などです。

役務提供等:ロイヤリティ収入、コミッション授受、各種サポートフィーなど、無形資産の提供や各種サービスの提供が対象となります。技術指導、経営支援、ブランド使用許諾、システム提供などが典型例です。

押さえておくべき初期確認作業

移転価格税制への対応において、税務調査を意識した事前のリスク確認が不可欠です。まず重要なのは「全体感の把握」です。海外子会社の決算書を可能であれば5期分程度取り寄せ、日本本社の同時期決算書と比較分析を行います。これにより、親子会社のどちらに税務リスクが潜在しているかを早期に判断できます。

具体的な確認事項として、貿易取引については親子会社間での利益配分の考え方、貿易条件や取引単価の決定プロセスを詳細に把握する必要があります。役務提供については、その提供対価の金額や比率・料率の決定プロセスと合理的根拠を確認することが重要です。

この初期確認により、現実の取引が理想的な状態からどの程度乖離しているか、そしてその乖離を合理的に説明できるかを判断します。重要なのは、単に問題を発見することではなく、適切な対応策を講じることです。

独立企業間価格の算定方法と中小企業の実情

移転価格税制の核心となる概念が「独立企業間価格」です。これは、関連を有しない独立した企業間において、同様の状況下で成立する価格を意味します。つまり、「もし親子関係にない企業同士であれば、どのような価格で取引するか」を客観的に算定する作業が求められます。

独立企業間価格の算定方法は法定で6つ定められていますが、実務上、中小企業では「取引単位営業利益法」が最も多く選択されているようです。この理由は、中小企業の海外進出が「ニッチ」な商品・サービスに特化していることが多く、厳格な類似性が求められる基本三法(独立価格比準法、再販売価格基準法、原価基準法)での比較対象取引を見つけることが極めて困難だからです。

| 算定方法 | 特徴 | 中小企業での適用可能性 |

|---|---|---|

| 独立価格比準法 | 同一商品の第三者間取引価格と比較 | 比較対象発見困難により適用困難 |

| 再販売価格基準法 | 再販売価格から適正マージンを控除 | 適正マージン率設定が困難 |

| 原価基準法 | 原価に適正マークアップを加算 | 適正マークアップ率設定が困難 |

| 取引単位営業利益法 | 営業利益率等の財務指標で比較 | 最も多く選択される実用的方法 |

取引単位営業利益法では、類似の機能・リスクを有する独立企業の財務データなどから、適正な利益水準の範囲を統計的に算定します。中小企業の特殊事情を反映した差異調整も可能で、現実的な価格設定に対応できる柔軟性があります。

役務提供取引として見なされる注意すべき活動

企業グループ内で行われる様々な支援活動が、移転価格税制上の「役務提供取引」と見なされる場合があります。これには、企画・調整、予算管理・財務助言、会計・監査・税務・法務、情報通信システムの運用・管理、製造・販売・マーケティング支援、従業員管理、広告宣伝などの活動が規定されています。

特に注意が必要なのは、親会社が海外子会社の工場完成後に設備の保守点検や従業員教育のために社員を派遣した場合です。この活動に対して適切な対価を収受していない場合、その理由や契約の有無により税務上の取扱いが変わります。

契約が未締結で、当該業務が親会社の責務として行われた場合は、直ちに寄附金とは認定されませんが、移転価格税制の対象となる可能性があります。一方、役務提供契約を締結したにも関わらず、子会社の財政支援を目的として対価の収受を行わなかった場合は、国外関連者に対する寄附金として扱われ、親会社の損金不算入となるリスクがあります。

同時文書化義務とローカルファイルの重要性

移転価格税制において、企業は独立企業間価格を算定するために必要な書類「ローカルファイル」を作成・保存する義務があります。この同時文書化義務は、一の国外関連者との取引金額が50億円以上、または無形資産取引金額が3億円以上の場合に発生しますが、基準未満の中小企業でも、実質的に文書作成が求められているといえます。

その理由は、税務調査の際に調査官が法人税法22条等を根拠として、ローカルファイルの提出を求めた場合、所定の期日(通常30日以内)までに提出できなければ、推定課税が適用される可能性が否定できないからです。推定課税とは、税務当局が一方的に所得金額を推定して課税する制度で、企業にとって非常に不利な結果となることが多いため、事前の準備が不可欠だといえると思います。

ローカルファイルに記載すべき内容は、国外関連取引の内容(資産の明細、役務の内容、取引当事者の機能・リスク分析、対価の設定方法等)と、独立企業間価格の算定に関する書類(選定した算定方法、前提条件、比較対象取引の選定プロセス等)の2つの要素から構成されます。

実務上の留意点と比較対象取引の探索

移転価格対応の実務では、比較対象取引を探索できれば独立価格比準法を選択するのが最も直接的で理想的です。しかし、中小企業の「オンリーワン」な事業特性により、多くの場合は取引単位営業利益法を選択せざるを得ません。

重要なのは、設定した価格や標準ロイヤリティ率などの定期的な見直し・改訂です。特に新興国において、技術の陳腐化を指摘され海外子会社側で税務リスクを被る事例が多発しています。継続的なモニタリングと適時の価格調整が、国際的な税務リスク管理において不可欠となり、客観的で説得力のある根拠資料の準備が重要です。

まとめ:中小企業における移転価格対応の重要性

海外子会社との取引については、親子会社それぞれの国で移転価格税制の適用があり、近年の中小企業税務調査においても移転価格への関心が高まっています。中小企業においてもローカルファイル作成の需要が着実に増加しており、適切な対応が急務となっています。

日本親会社によるローカルファイルの作成は、自社の税務リスク軽減だけでなく、海外子会社の移転価格税制リスクからの救済にも繋がります。この重要性を理解し、十分な対策が望まれます。